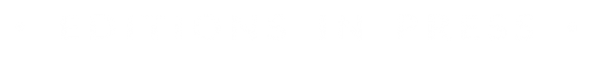

Les erreurs des psys : quand la faille devient un levier thérapeutique

Dans le cadre d’une thérapie, il arrive que le psychologue ou le psychanalyste se confronte à ses propres maladresses : un mot trop vite interprété, une absence d’attention passagère, une rigidité de cadre qui bouscule la rencontre. Ces « bourdes » peuvent sembler anodines, mais elles révèlent la dimension profondément humaine de la pratique clinique. Loin d’être uniquement des failles, elles peuvent aussi devenir des points d’appui pour renforcer le processus thérapeutique.

Qu’appelle-t-on une “bourde” du psy ?

La bourde du psy désigne un moment où le thérapeute se montre faillible dans la relation. Elle peut se manifester de différentes façons :

- une interprétation mal ajustée qui heurte le patient,

- un geste maladroit, comme une poignée de main hésitante,

- une distraction qui rompt l’attention,

- une réponse trop rapide ou trop rigide.

Ces situations, parfois embarrassantes pour le praticien, mettent en évidence que le thérapeute n’est pas une figure toute-puissante, mais un humain traversé par ses propres limites.

Des erreurs inévitables dans la rencontre clinique

Aucune pratique clinique n’est exempte de défaillances. L’idéal de neutralité absolue n’existe pas dans la réalité, car la rencontre thérapeutique est faite d’interactions, d’émotions et de subjectivité.

Les risques d’une erreur non reconnue

Lorsqu’une erreur n’est pas pensée ou intégrée, elle peut fragiliser le lien thérapeutique. Le patient peut se sentir incompris, négligé ou jugé. Ces situations risquent alors d’accentuer la détresse ou de mener à une rupture du suivi.

Un psy qui refuse de reconnaître sa vulnérabilité risque d’ériger une barrière défensive, renforçant le sentiment d’isolement du patient. L’enjeu devient alors d’accueillir et de travailler ces moments plutôt que de les nier.

Transformer la bourde en opportunité thérapeutique

Une maladresse, si elle est reconnue et reprise, peut se transformer en ressource pour la thérapie. Elle offre un espace de réflexion et de travail, autant pour le thérapeute que pour le patient.

Reconnaître et accueillir la faille

Admettre une erreur, même subtilement, permet de restaurer la confiance dans la relation. Cette reconnaissance ouvre un espace d’authenticité qui peut renforcer le lien thérapeutique.

Penser ses propres rigidités

Les cadres trop stricts, les préjugés implicites ou les automatismes professionnels peuvent générer des impasses. En travaillant sur ces rigidités, le psy développe une pratique plus souple et adaptée aux besoins du patient.

Transformer l’erreur en levier

Lorsqu’elle est intégrée dans la cure, la bourde peut devenir un révélateur. Elle met en lumière les fragilités de chacun et permet au patient de travailler, à travers le lien, des aspects de sa propre expérience relationnelle.

La valeur clinique de la faillibilité

Reconnaître sa faillibilité ne signifie pas manquer de professionnalisme, mais assumer que la pratique thérapeutique se construit aussi à travers les limites du praticien. Ces moments offrent un apprentissage précieux pour le psy et un espace de réparation pour le patient.

Ainsi, la vulnérabilité n’est plus un obstacle, mais un élément constitutif du processus thérapeutique. C’est dans la reprise de l’erreur que peut se jouer un véritable approfondissement de la relation.

FAQ

Q1 : Qu’est-ce qu’une bourde du psy en thérapie ?

Une bourde désigne une maladresse ou une défaillance du thérapeute, comme une interprétation mal ajustée, une distraction ou un cadre trop rigide.

Q2 : Les erreurs des psys sont-elles forcément nuisibles à la thérapie ?

Non. Si elles sont reconnues et travaillées, elles peuvent devenir des opportunités pour renforcer la relation et ouvrir un espace de réflexion.

Q3 : Comment un psy peut-il transformer une erreur en ressource clinique ?

En reconnaissant la bourde, en réfléchissant à ses rigidités et en intégrant l’expérience dans le processus thérapeutique.

Q4 : Pourquoi la faillibilité des psys est-elle importante ?

Parce qu’elle humanise la pratique, restaure la confiance et permet au patient de travailler la relation à travers l’authenticité du lien.